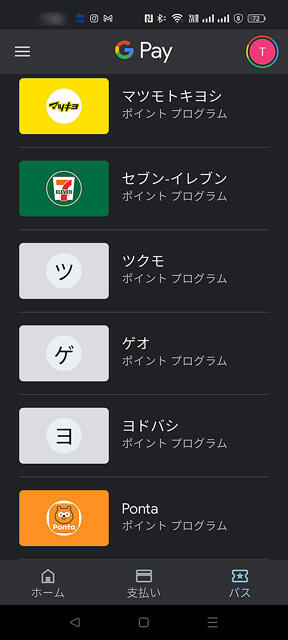

Google Payはクレジットカードやタッチ決済の登録だけじゃなくポイントカードの登録も出来るっていうんで、やってみました。

ポイントカードのQRコードやバーコードを読み取って表示出来るようにするだけですけどね。

専用アプリだと開くまで時間かかるのとか、ヘタすると再ログインを求められる場合もあるから。

マイナーなポイントカードは自分で作成出来ればいいのに。

Google Payはクレジットカードやタッチ決済の登録だけじゃなくポイントカードの登録も出来るっていうんで、やってみました。

ポイントカードのQRコードやバーコードを読み取って表示出来るようにするだけですけどね。

専用アプリだと開くまで時間かかるのとか、ヘタすると再ログインを求められる場合もあるから。

マイナーなポイントカードは自分で作成出来ればいいのに。

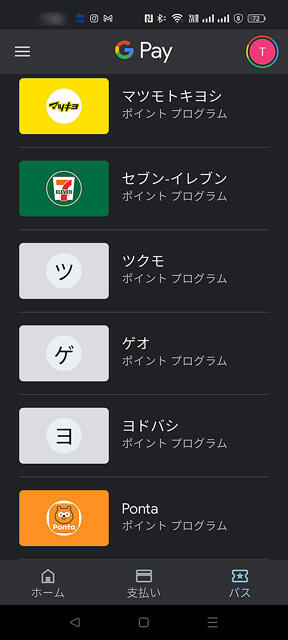

久しぶりにAudacityを立ち上げて音楽をちょっと編集。

高度な事はしてないけどね。

最近PCの調子が変。

インストールしてるソフトのアップデートがエラーになったりGoogleドライブで同期がされなかったりRubyでSSLエラーが出たり、その他にも細々と。

Kasperskyを一時停止すると正常に動くから問題はソレなんでしょう。

世界情勢的にもちょっと不安だからそのうち替えようとは思ってたけど、もう限界かな?

まだ半年以上使えるアカウントだけどESETインターネットセキュリティに変更することにしました。

オンラインコード版を購入して早速入れ換え。

あとは様子を見ます。

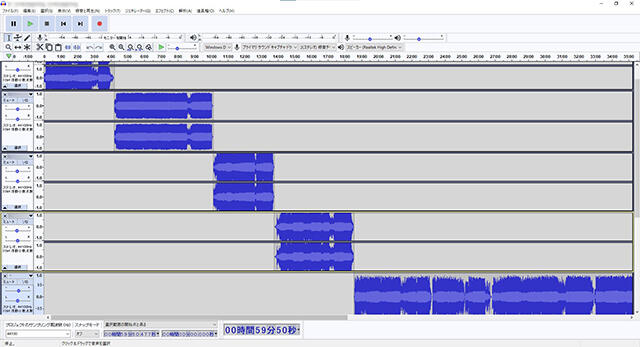

OPPO Reno 5Aにソフトウェア・アップデートが来てたから当てておきました。

CPH2199_11_C.33っていうバージョンだそうです。

セキュリティー関係のみたいですね。

スマホのSMSになにやらメール届いたと思ったら、こんなの。

Yahoo! JAPANの利用料金って言われてもね。

SMSで来るはずないし。

電話番号を調べてみると、案の定詐欺メールの発信元として登録されてました。

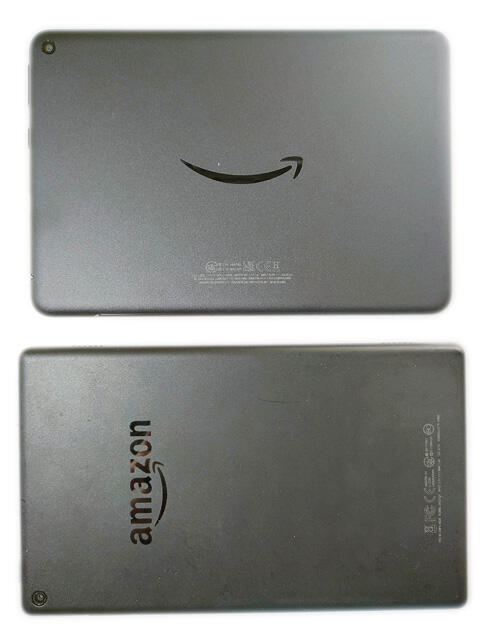

AmazonのプライムデーでFire HD 8 タブレット(2020) 32GBも購入しました。

第10世代だそうです。

前に使ってたFire HD 8(2017)は第7世代で結構モッサリしてきちゃってるんで、そろそろ買い換え時かなって思ってたとこに安くなってたから。

こちらは配達指定した時間より数時間遅れで届きました。

事前に届いていた保護ガラスフィルムをすぐに張ってからセットアップ開始。

そんなに手間も掛からずに出来ました。

前の第7世代と第10世代を比べてみると縦横比が少し変化したようです。

FireタブレットをEcho showのように使うshowモードがあるからかな?

音質はタブレットにしては良いですね。

低音はスカスカですけど、プライムビデオを見るのにはストレス少なめでした。

ケースも欲しかったけど純正のは品切れになってたから後日にでも。

AmazonのプライムデーでFire TV Stick 4K Maxが安くなってたから購入しました。

豪雨のせいで流通が滞ってたみたいで指定した配達日より丸一日遅れての到着でした。

仕方ないけど、もうちょっとアナウンスして欲しいような。

ローラー台のTVに接続してるFire TV Stick(2017)が動作もモッサリしてきたし再生中にプチフリーズにような感じになるときあるから、居間のFire TV 4Kをそちらに持っていって、4K Maxを居間に設置しようと思ってます。

本体を差し替えればいいだけだもんね。

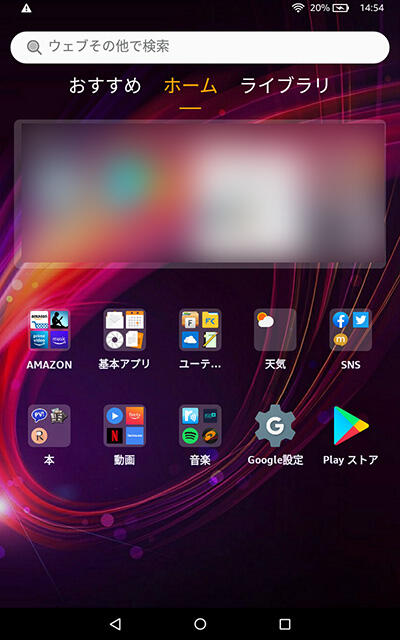

うちにあるFire HD 8(2017,第7世代)は結構動作もモッサリしてきちゃってるから、そろそろお役御免?

試しにGoogle Playストアを入れてみました。

FireタブレットにGoogle Playをインストールする方法【2022年版】 | 有限工房

こちらの方法でAPKファイルを4つダウンロードしてインストールするだけ。

Fire OS 5用のファイルを落としてインストール開始。

結構時間かかるけど、無事に終わりました。

再起動させてPlayストアが動くのも確認しました。

でもメモリも少ないから、あんまりアプリは入れられないかな?

取りあえずGoogle Mapを入れてみました。

何故か軽量版のGoogle Map GOは立ち上がるのにめちゃくちゃ時間かかってダメでした。

何気なくスマホのTPU保護ケースを外してみたら、結構汚れてる(ToT)

9ヶ月くらい使ったみたい。

使い勝手に不満は無いから同じのを再度注文して交換しました。

半年くらいで交換するのがいいのかな?

GARMIN Venu2 PlusにモバイルSuicaを登録しておきました。

取りあえずチャージは千円。

前もそうだったし。

チャージ上限は初回は5千円までだとか。

一定期間経つと2万円まで増えるんだそうです。

えきねっとにも登録したから、新幹線に乗るには5千円までじゃ足りたくなりそうだものね。

GARMIN Venu2 PlusをPCで同期させる為にGarmin Expressにデバイス登録しようと思ったら、デバイスの認識はされたけど登録の為にメールアドレスやパスワードを入力する画面が入力ボックスが出ずに真白なウインドーが開いて先に進めません。

他のPCでは大丈夫なのに?

取りあえず再インストールしたり常駐してるものをOFFにしていったけどダメ。

もしかしてって思ってKasperskyを一時的に無効にしたら入力ボックスが表示されました。

やっぱり別のウイルス対策ソフトにしようかな?

家でのGARMIN Venu2 Plusの充電用ケーブルをTUSITA GARMIN充電スタンドっていうのに替えてみました。

スタンド付きのほうが置き場所としては安定するかなって思って。

接続端子の向きは変えられます。

あきばお~でLIVE SOUND CARDっていうのを買ってみました。

2千円だからお試しな感じで。

表示が日本語だから判りやすい(^^)

早速USBで電源入力してイヤホン使って動作チェック。

無事に動いて音も出るようです。

ポン出しにもいいかな?

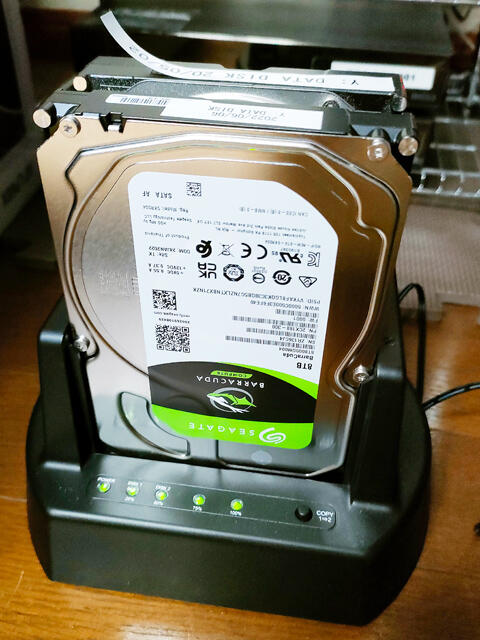

容量が足りなくなって外した6TB HDDはデータのバックアップ用にする為、入らないファイルを削除していきました。

結構時間かかっちゃった。

1度フォーマットしてデータをコピーしたほうが早いかもって思うくらい。

ファイル数が多いと時間かかりますね。

昨晩からやっていたデータ用HDDのクローン、やっと終わっていました。

今朝の時点では75%終わったとこだったから、6TBをクローンコピーするのには12時間以上かかる計算かな?

無事に終わってよかった。

PCにHDDを入れて認識させてから領域拡張して8TB全部使えるようにしました。

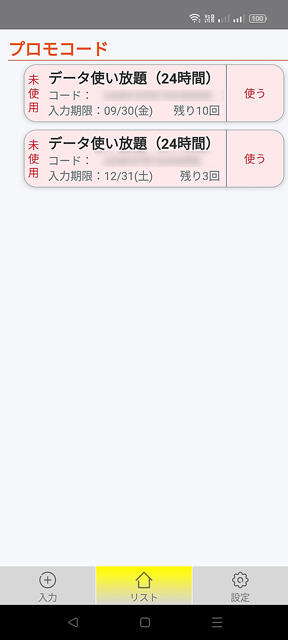

メールをチェックしなおしたらpovoフェス 2022 Springの特典が届いていました。

契約した特典の「データ使い放題(24時間)x10」とデータ追加 3GB分の「データ使い放題(24時間)x3」の13回分が期間限定ですが使えるように。

プロモーションコードはpovo2.0サポーターっていうアプリに登録して忘れないようにしてます。