調子の悪いRECBOX HVL-DR4.0に入ってるデータをHVL-LS4へムーブするのがやっと終わりました。

フォルダを一括でムーブとか出来ないのもあったし、ムーブ途中でストップしちゃう時もあって5日かかっちゃいました。

HVL-DR4.0は取りあえず使うのを止めて、そのうちHDDを交換してみようかな?

調子の悪いRECBOX HVL-DR4.0に入ってるデータをHVL-LS4へムーブするのがやっと終わりました。

フォルダを一括でムーブとか出来ないのもあったし、ムーブ途中でストップしちゃう時もあって5日かかっちゃいました。

HVL-DR4.0は取りあえず使うのを止めて、そのうちHDDを交換してみようかな?

RECBOX HVL-LS4を1台追加購入しました。

RECBOX HVL-DR4.0の調子が悪いので、そちらのデータを移す為に。

早速NAS置き場のラックに設置しました。

データを移すのには結構時間かかりそうです。

DMM.TVに登録してみました。

最大3ヶ月無料っていうし、現在放送中のアニメをほぼ網羅してるみたいだから。

(とんでもスキルで異世界放浪メシは無しでした)

現在はアニメが主で映画やドラマもあるって感じ?

音声は2chで5.1chとかのは無いのかな。

目的は現在放送中のアニメを休み時間に見れたらいいなって思って試してみてます。

昨日届いたLANのハブを交換してTV台の後ろにネジ止めしました。

これでポートにも余裕出来たしスッキリ出来ました。

プロジェクターを設置した部屋、今までは家のあった5ポートのLAN用ハブを取りあえず使ってたけど、ポートが埋まっちゃったから新しいのを購入しました。

TP-LINK TL-SG108V6っていう8ポートあるハブにしました。

TV台の裏に設置したいから、取りあえずネジ穴の間隔をチェック。

95mmみたいですね。

明日にでも交換しましょ。

AVアンプや周辺機器を少し替えたからチェックの為に映画鑑賞。

2/3くらい見終わったところで何か音声が少しブツブツ途切れる感じに?

Fire TV Stickに入れたDiXiM PlayでRECBOX内の録画データを再生させてたけど、どこらへんに原因があるのかな?

映像に乱れは無かったからHDMIケーブル関係では無い・・・って思いたいとこだけど、HDMI切替器の動作も少し不安定な感じだから考慮に入れないと。

RECBOXとFire TV Stick間はLAN、Fire TV StickはAVアンプ直差し、音声はTVやプロジェクターは経由しないでAVアンプからの出力だから、他のソースでもなるのかもチェックしないと。

この部屋に設置してる、取りあえず家にあったLANの5ポートハブも何となく調子悪そうなのも気になるところ。

色々設定を変えて問題を切り分けていってみないとですね。

見だしてすぐ症状が出なかった事を考えると熱関係も少し考慮にいれないと。

問題解決には時間かかりそうです。

SwitchBot スマートプラグミニを洗濯機に繋いだんで、洗濯終了の通知をスマホに届くように設定してみました。

SwitchBotのアプリにはシーン設定っていう機能があるから、そちらから。

消費電力が1w以下になったらプッシュ通知してスマートプラグの電源もOFFにするようにしました。

あとスマートウォッチのGARMIN Venu2PLUSもアプリの設定からSwitchBotの通知を受けるように設定しておきました。

これで洗濯が終わると通知が来るようになりました。

SwitchBot スマートプラグミニは電力管理が出来て設定した消費電力でスマホに通知が出せるっていうんで、洗濯機に設置してみました。

普段居る場所と少し離れてるから、洗濯終わったのが通知来るようになればいいなって思って。

スマートプラグはTapo P105を使ってました。

こちらもコンセントは極性がある仕様ですね。

ローラー台PCが起動したり起動しなかったりするようになっちゃいました。

電源ボタンを押しても反応しなかったり、ACケーブルを少しの間抜いておくと電源は入るけどHDDが不安定な音を出していてアクセスランプが点かず電源が落ちたり。

原因はM/Bか電源ユニットっぽい感じ。

取りあえず一番原因となりそうな電源ユニットを交換する事にしました。

まずは入っていたSCYTHEの400W電源を外しました。

調べてみると2006年発売のだからコンデンサとかが抜けていてもおかしくないですね。

新しく玄人志向 80PLUS STANDARD取得 ATX電源 600W KRPW-L5-600W/80+を購入してコードを繋いでいきました。

無事に起動するようになったから、やっぱり電源ユニットだったんでしょうね。

Google Mapのタイムラインをチェックしたら、ここ2日が記録されてませんでした。

何かスマホに変更あったっけって考えてみたら、ColorOSのアップデートがあったのを思い出しました。

昨日、アップデートが来ててCPH2199_11_C.37っていうのにしたんだっけ。

Googleの位置情報設定をチェックしてみたら、やっぱり記録しないモードに変更されてました。

記録するようにしてみたんで、様子見ですね。

居間に置いてあるTVに繋いである録画用HDDは家に転がってた昔使ってたHDDをケースにいれたもの。

どうも動作が不安定で再生中に止まっちゃったりするから、録画用HDDに交換しようと注文しました。

Amazonの初売りでバッファロー 外付けハードディスク 2TB HD-AD2U3と

アイ・オー・データ USBハブ(4ポート) TV・AV機器用 US3-HB4ACを注文しました。

昨日の午前中着指定で注文したのに、全然届きません(ToT)

調べてみるとヤマト運輸の配送だから、配送場所の近場にあるコンビニ受け取りに変更。

それでも丸一日経っても宅配便センターにすら届いてない模様。

流石にロストしてないか不安になってサービスセンターに問い合わせしました。

電話した途端、宅配便センターに到着したステータスになったけど、今度は受け取り予定のコンビニに配送できなくって持ち帰ったっていう状態に??

またサービスセンターに問い合わせする波目に。

ちょっと時間経ってから折り返し電話あって、今日の夜になるとか・・・

初売りで荷物多いのは判るんですが、もうちょっと情報を出してくれないかな??

夜、コンビニまでいってやっと受け取りました。

ふ~

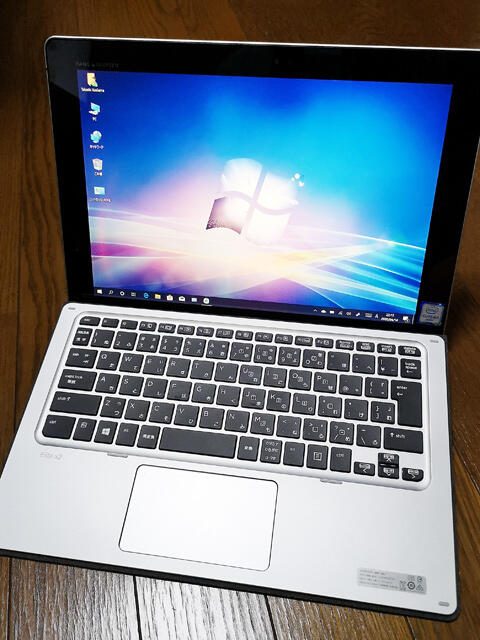

最近使ってなかったタブレットPCのHP Elite x2 1012 G1を久しぶりに起動させました。

Windows Updateやその他のアップデート、クラウドドライブの再認証とかして無事に使えるように出来ました。

Hisence 50インチ 4K TV 50E6Gを置いてある部屋に置いて、何かのときに検索とか出来るようにしました。

昨晩、RECBOX HVL-AV2.0のHDD交換をしてクローンコピーしてたのも今朝には終わっていました。

早速組み直し。

今の時期は静電気に注意しながらですね。

無事に動くのを確認したので、初期化しておきます。

NASのRECBOX HVL-AV2.0のうち1台は1年ちょっと前にHDD交換して安定して動作するようになったけど、もう1台のほうが最近動作が少し変になりました。

複数のファイルをダビングしようとすると2つめ以降がエラーおこしたり、動作がもっさりした感じだっったり。

異音とかはしてないけど、こちらのHDDも交換しておくことにしました。

まずは中にあるデータを別のRECBOXに移動です。

1.5GBのデータは2日弱かかって移動完了しました。

交換用HDDは前にも使った東芝 DT02ABA200にしました。

ラックからRECBOXを外してケースを開け、中身をチェック。

HDDは前と同じHGST HDS722020ALA330でした。

マウンターから外してクローン台を使ってコピー開始。

多分明日の朝には終わってるでしょう。

Hisence 50インチ 4K TV 50E6Gの横にEcho Dot 第4世代とGoogle Home miniを設置しました。

HisenceのTVはスマートスピーカーとも連携するっていうんで調べてみたら、Google Homeでは出来なくなってAmazon Alexaでは大丈夫のようです。

早速スキルを使って連携させました。

Amazonの初売りでEcho Dot 第4世代が3千円ほどだったからポチったのが今日届きました。

スマートスピーカーを置きたい部屋があったんで丁度いい機会なんで。

電源はUSBじゃなくって専用ACアダプタなんですね。

スマホにはアレクサアプリも入ってるから、すぐセットアップも終わりました。

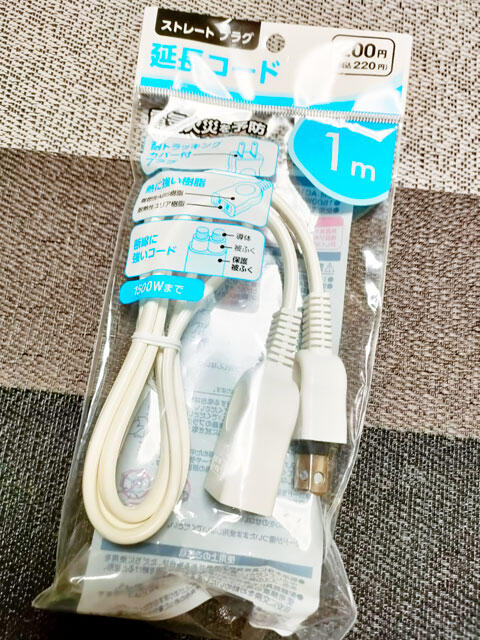

エアコンでの暖房にはサーキュレーターで上に溜まった温かい空気を下に下ろしたほうがいいんで、遠隔操作できるようにTapo P105 ミニスマートWi-FiプラグをAmazonのブラックフライデーの時に買い足しました。

ただACプラグのとこが極性タイプで延長コードは選ばないと入りません。

DAISOにいったときに見つけた延長コードは極性タイプでも入りそうなんで購入して試してみました。

やっぱり大丈夫でした(^^)

安く解消出来てよかった。

早速サーキュレーターに接続してアプリに登録。

これで音声でもON/OFF出来るようになりました。

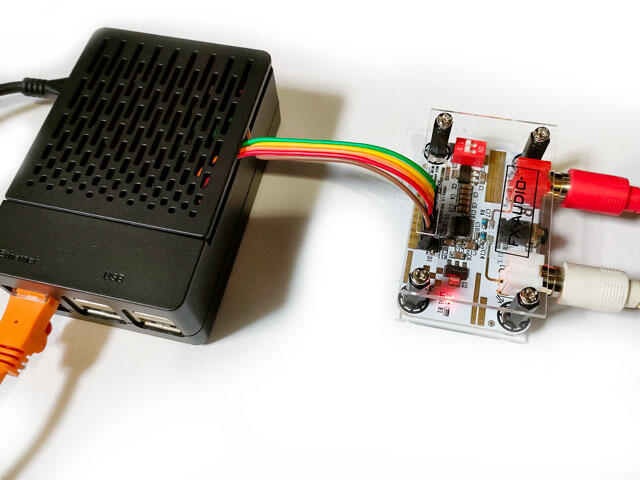

まずはRaspberry Pi 2にI2S [IIS] 入力DAC PCM5102A搭載32bit 384kHz DACを繋いでいきます。

両端がメスのジャンパーピンで5本繋ぐだけですね。

ピンを間違えないようにするのが少し面倒ですが、配線し終わって何度も目視てチェックしました。

あとはmiceoSDカードにbalenaEtcherを使ってVolumio3のイメージを書き込み、起動させればOKでした。

Raspberry Pi 3BへVolumio2とKODI pluginを構築 - Qiita

DAC出力の設定は「HiFiBerry DAC」で無事に音が出るのを確認できました。

あとはNAS上の音楽データをスキャンさせるのが時間かかりそうです。

これでInternet RadioやNASにある音楽データを流す環境が整いそうです。

Volumioはスマホのアプリからも操作できるのでONKYO TX-SA608に繋ごうと思っています。

使ってないRaspberry Pi 2にVolumioを入れてみようかなって思って、出してきました。

前にVolumioを使ってたときのDACはどこかいっちゃったから、新しく購入しました。

取りあえずはI2S [IIS] 入力DAC PCM5102A搭載32bit 384kHz DACっていうのを購入。

週末の時間あるときにでもOS入れてイジリだそうと思ってます。