廃棄するHDDをひたすら解体しました。

トルクスねじを外していく作業。

外側はT8だけど、中はT5~7くらいのが使われてて、結構面倒。

最初安い工具のを使ってたら、すぐにナメちゃったから、もうちょっと良いレンチにしたら効率も上がりました。

なんだかんだで20台くらい解体したかも。

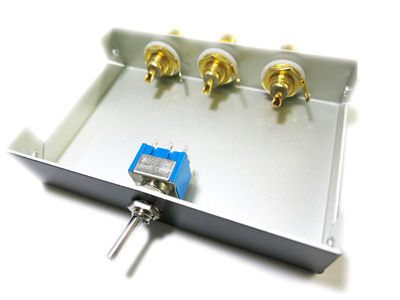

そこから抜き出したプラッタ(の一部)。

これを読めないようにすればOKかな?

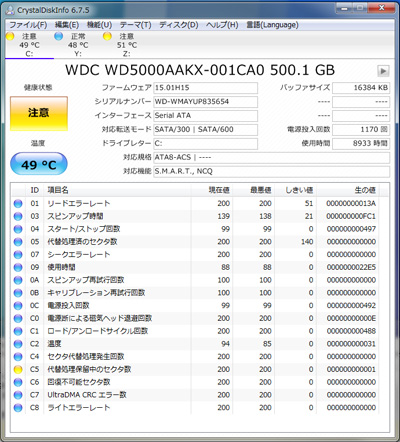

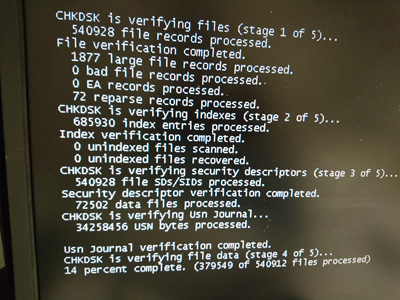

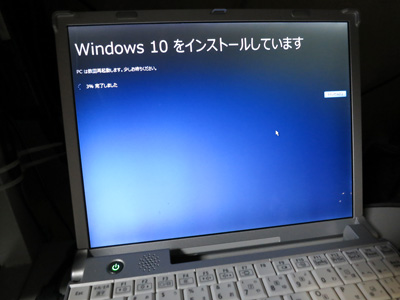

久々に静音PCの側を開けてHDDの入れ換えしました。

320GBのから余ってた500GBのにしただけなんですけどね^^;

空きが数GBになっちゃってたから。

主にmp3からm4aに音楽データを変えたから容量増えちゃったせいですね。

思ったよりホコリは溜まってなくって一安心。

CPUクーラーについたホコリはエアダスターでキレイにしました。

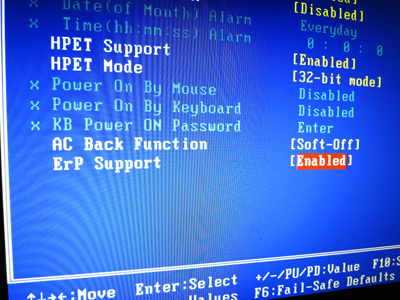

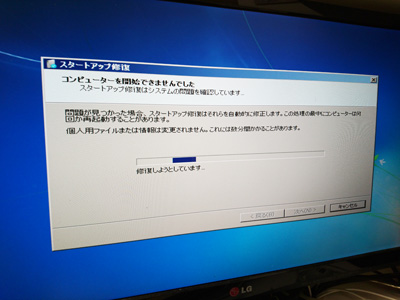

載せ変えて組み立てなおしてからケーブル接続、電源いれたら・・・あれ?

システム無いって怒られちゃった。

最後中をチェックしたら、SATAケーブル抜けてました^^;

刺し直してOKでした(´▽`) ホッ