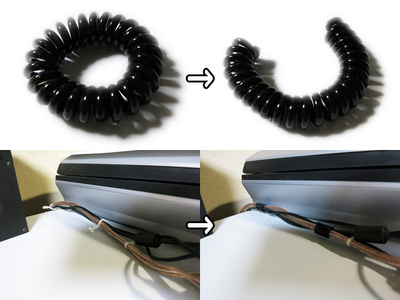

この前DAISOで買ったスプリングゴムでケーブルをまとめてみました。

輪になってるのをカット、少し長すぎるから2つに切り分けて使用しました。

今まではΩ型のケーブルをまとめるのを使ってたけど、変更して出っ張りも無くなってスッキリ。

タイラップだとケーブルの増減でやりなおさないといけないし、ベルクロのはホコリがついてきちゃうから、これならOKかな?

スプリングゴムでケーブルまとめ

USBパワーミニ電動ドリル [DIL-UAM]

aitendoでデジタル秤を買うのと一緒にお試しでUSBパワーミニ電動ドリル [DIL-UAM]っていうのを買ってみました。

モーターにチャックとUSBケーブルがついただけのような無骨なデザイン。

使えるドリル径も0.7~1.2mmと狭いのは仕方ないですね。

別売の2mm径用ドリルチャックを買えば2.5mmくらいまで行けるのかな?

USB給電だし、トルクも弱いでしょうからプラスチック用の下穴でも空けれれば程度で買ってみました。

手持ちの1.0mmのドリルビットを装着して試してみました。

プラスチックは無事に穴があきますね。

もうちょっと行けるかなって思って薄手のアルミ板もやってみたら、あっさり空きました。

ケース加工の下穴程度なら使えるかな?

USB給電でコンパクトだから、置き場所にも困らないし細かな取り回しもしやすいでしょうし。

プロ仕様精密秤 [PDTT500G]

お昼にaitendoにいってプロ仕様精密秤 [PDTT500G]っていうのを買ってきました。

千円ちょいのデジタル秤。

小型でお手軽なのが仕事場に欲しかったんですよね。

精度を見る為に手持ちの分銅を乗せてチェック。

凄く狂った値は出てないんで大丈夫でしょ。

この後、青い保護フィルムは剥がしました(笑)

足りないパーツ買いだし

秋葉原にいって、いま作ってるmp3プレーヤ内藏デジタルアンプの足りない部品を買ってきました。

12V 2Aの電源アダプタ、手持ちもあるけど秋葉原行くんだから秋月でサクっと購入・・・って思ったら結構混んでて時間かかっちゃった。

やっぱり土日は人が多いですねぇ。

あとケースのゴム足も無かったから、適当なのを購入。

色々な基盤をスペーサーかませてケースに固定してるから、ゴム足で浮かせてあげないと安定しないですもんね。

これでパーツは全部揃った・・・かな?

複合機のトナー交換

家で使ってる複合機MFC-7820Nのトナー切れのサイン出たんで慌てて注文。

買い置きあったはずって思ったけど、探しても出てこないから仕方なく^^;

リサイクル品にしたら結構安かったから、いっか?

早速交換。

これで一安心です。

で・・・・見当たらないと思った買い置きのトナー、出てきました^^;

腐るものでもないから、次回に使いましょ。

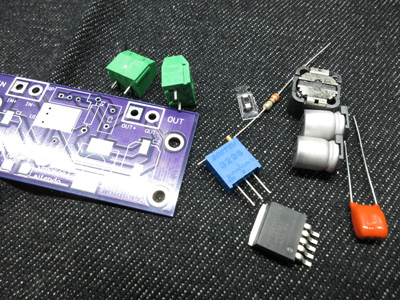

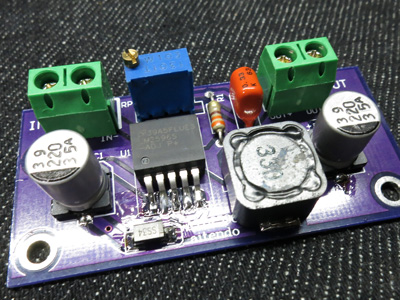

降圧コンバータ作成

作ろうと思ってるものの電源、入力12Vを分配して1つは5Vに降圧しなきゃいけないから、降圧コンバータを作る事にしました。

去年に買っておいたaitendo AKIT-2596っていうのを組み立てます。

入出力のとこは手持ちのターミナルブロックを使う事にします。

Webの写真や回路図を頼りにパーツをハンダ付けしていって、結構簡単に完成。

ランド部分が大きな所は大きなコテ先使いたいし、チップ抵抗は小さくないとでチョイスに悩むとこでした。

動作チェックはケースの加工が終わってからかな?

アルミの穴開けが結構あるから、結構めんどくさそう^^;

ポータブル型自動はんだ吸取器 TP-100

去年の今ごろから一年くらいの間、買おうかどーしようか悩んでついに買っちゃいました。

goot ポータブル型自動はんだ吸取器 TP-100です。

ポンプ式のハンダ吸取器や吸取線も使ってるけど、スルーホール基板のとかになるとちょっとキビしい時があります。

そこでコレ。

評価も高いんで前から欲しかったんですよね。

でも出番の割りにはお値段もそこそこするから悩んでました。

部品交換とかでやっぱり使いたいんで、とうとう購入しました。

早速使ってみましょ(^^)

10W+10WステレオD級アンプモジュール(USB I/F付き)

秋月電子通商で10W+10WステレオD級アンプモジュール(USB I/F付き)っていうのを買ってきました。

600円でちょっとイジればスピーカー出力も出来るみたい。

PC用のアンプとして使えるかな?

パーツ買いだし

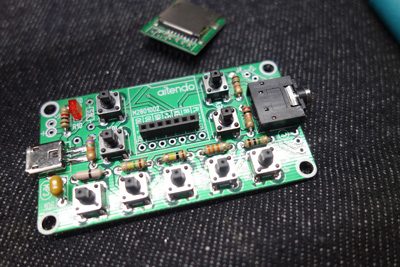

極小MP3モジュールとMP3プレーヤーI/Fボード

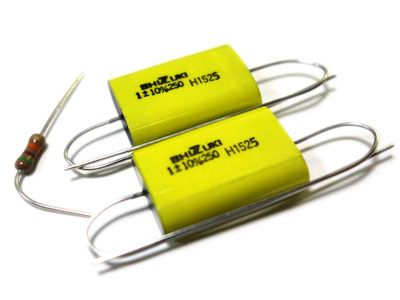

この前買った極小MP3モジュールとMP3プレーヤーI/Fボードをハンダ付けしていってみました。

久々だから練習がてらな感じ。

抵抗の読み方はすでに忘れてるから、ネットで調べながら・・・あれ?

抵抗が1本足りませんね。

こーいうキットでは偶にあること。

足りないのは51KΩのだから、回路図みてみると・・・ボリュームUPスイッチ用のみたい。

取りあえず無くても動作確認は出来そうだから、microSDにmp3データを入れて電源も繋いでみました。

無事に再生されて一安心(^^)

今度足りない部品を秋葉原いって買ってこよ。

流石に手持ちの抵抗はないからねぇ^^;

Raspberry Piが起動しないと思ったら

動画の再生チェックする為に久々にRaspberry Piを起動させようと思ったら・・・あれ?

なんかうまく起動出来ません。

もしかして入れてるOSMCが壊れたのかなって思って再インストール。

でもうまく起動できません。

なんで?・・・って思って他をチェック。

そーいえばこの前電源を変えたんでしたっけ。

5V 2Aの電源アダプタから5V 600mVのにしたせい?

調べてみると1Aないとダメみたい。

1Aのに交換してみたら、無事に動きました(笑)

基本的なとこで失敗しちゃいました^^;

Fire TV StickでAirPlay

Fire TV StickにAirReceiverを使ってWIndows7に入れたiTunesから動画をAirPlayで再生チェック。

最初は調子良かったけど、画面がちょっと止まってまた動き出すのが続く時がありますね。

キャッシュが空になったときのような感じ。

でもそこまでデータ量あるようなのじゃないし・・・

まだ少し動作不安定なのかな?

バージョンアップでそこらへんも改善してくれるといいな。

同じ動画データでもRaspberry PiにOCMS入れたのでAirPlay経由で再生されたのは普通に再生出来ますね。

久々にaitendo

久々にaitendoに行ってきました。

MP3プレーヤーキット [MP3PALYER1082]

極小MP3モジュール [M2801002]

MP3プレーヤーI/Fボード [K-M2801002]

2.0mmピッチピンヘッダ

mp3関係のキットを2種類購入してみました。

どちらかっていうと、ハンダ付けの練習用?

久々に作ってみようと思います。

AllConnect for Fire TVとAirReceiver

Fire TV Stick単体でも使えるけど、出来たらPCやスマホから動画や音楽を送ってあげたいなって。

調べていって2つアプリをインストールしてみました。

AllConnect for Fire TV

AirReceiver

AllConnectのほうはスマホにもAirPlay用にインストールしてあったから、Fire TV Stickにもって感じ。

これでAndroidスマホで同ソフトを使って動画や音楽を送れるようになりました。

AirReceiverのほうは有料のアプリだけど回りでも使ってる人がいて便利そうだから。

こちらをFire TV Stickに入れたら、PCのiTunesからAirPlayの端末として認識してくれました。

これでPCからも送れます。

そーなると、今までRaspbery PiにOSMCを入れてやってたこと大抵が出来るようになったら、こちらをどーしよっかな??

住所録のデータ破損?

昨日の夜にスマホの住所録をチェックしたら、何故か殆どの電話番号消えてる!?

なんで??

何かアプリが悪さでもしたの???

Googleアカウントのほうで管理してる住所録だから、PCから1度全部データを消して昨日の日中ローカルにバックアップにとってたデータをインポートして無事復旧。

細かなデータ修正しなおさなきゃなとこもあるけど、全部消えるっていう事態にならなくってよかった。

複数箇所へのバックアップは大事ですね!

スマホの住所録、整理

スマホ内の住所録、ケータイ時代からずーっと引き継いできました。

スマホになったときにgmailにインポートして、そっちで管理してたけど、なんかデータが重複してたりふりがな付けないとソートしてくれなかったりだったんで、思い切って全部整理。

PCのgmailアカウントで整理しようと思ったら、なんか扱いにくいからスマホで。

2日くらいかかって、やっと終了~

肩凝っちゃった(ToT)

一応念のため、ローカルでもバックアップ取っておきました。

ふ~~

メールの設定、見直し

普段受信メインで殆ど送信はしないアドレスでメールを送ろうと思ったらエラー。

ちょっと急ぎのメールだったから、慌ててレンタルサーバの設定方法を調べなおしました。

いつの間にかover TLSだ何だって変わってました。

受信のほうも今はpop3やsmtpサーバ名を変更したほうがいいみたい。

メール関係もセキュリティー対策で色々変わってきてるの、いい機会だから全部見直しておきました。

これで一安心・・・かな??

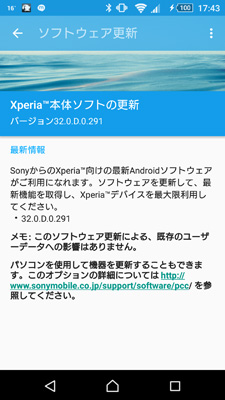

Xperia Z5のアップデート

Xperia Z5を再起動してみたら、システムのアップデートがあるっていうんで、早速ダウンロードして当ててみました。

14分かかるっていう表示でしたけど、ダウンロードして再起動してパッチ当て終わるまで30分くらいかかったかも?

155個のアプリを最適化・・・って事だそうです。

充電しながらだったからか、結構発熱してました^^;

これで安定感が増してくれればいいな~

FireでPowerAMP

Amazon Fire 8GBの音楽再生ソフトで普段使い慣れてるPowerAMPを使いたいなって思ってもAmazonのアプリサイトには登録無し。

仕方ないから

apkを使ってインストールしてみようと思ってES ファイルエクスプローラーのアプリをバックアップする機能を使って吸いだし。

PowerampとPoweramp Full Version Unlockerのapk形式ファイルをDropbox経由でFireにもっていってインストール。

インストール自体はエラーも無く完了して、動いてはいる模様。

でもライセンスチェックで保留中になっちゃいますね。

Playストアでライセンス購入したときのメールアドレスと紐付けされてるでしょうから、当たり前といえば当たり前?

あとは公式サイトの「Buy Now,Directly」を使うしかない?

うーん、どーしよっかな??