AmazonのPrime Musicが今日から始まりましたね。

プライム会員向けの音楽ストリーミングサービス。

追加料金無しで聞けるのはいいですね。

PCとかからの場合はストリーミングで、スマホはダウンロードも出来るっていうPrime Videoと同じ形式。

既にプライム会員だから、聞き放題です(^^)

思わず昔の曲を聴いてたりします。

スマホに入れてるmicroSDカード、この前64GBにしておいてよかった(笑)

AmazonのPrime Musicが今日から始まりましたね。

プライム会員向けの音楽ストリーミングサービス。

追加料金無しで聞けるのはいいですね。

PCとかからの場合はストリーミングで、スマホはダウンロードも出来るっていうPrime Videoと同じ形式。

既にプライム会員だから、聞き放題です(^^)

思わず昔の曲を聴いてたりします。

スマホに入れてるmicroSDカード、この前64GBにしておいてよかった(笑)

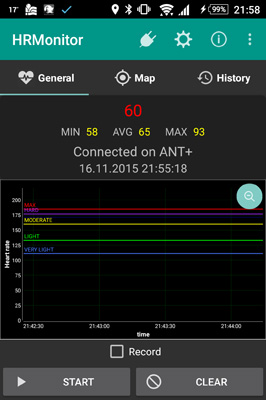

ローラー台をしながらANT+対応のアプリを色々切り替えてチェックしてみました。

まずはPulsometer (beta)っていうの。

心拍数が大きく出て、%表示も出ますね。

どちらの表示を大きくするかはタップするだけで切り替わってくれます。

表示が大きいのが良い感じ。

時間が経つと画面が暗くなって心拍数だけが薄く表示されるようになるみたい。

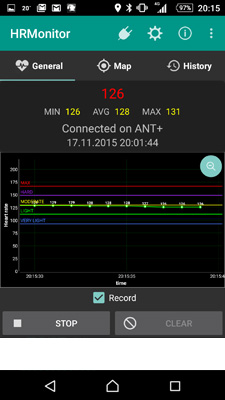

Heart Rate Monitor ANT+ BLEは心拍のターゲットゾーンが表示されるのは良いですね。

現在の心拍数は棒グラフ表示にするか折れ線表示にするかは設定出来ます。

こちらはGPSと連動して地図上にも表示出来るみたい。

ただ、記録したのを書き出したりするのは課金が必要みたい。

心拍数の表示がもう少し大きいといいんですけどね。

あとは前にランニングで使ってたEndomondoもチェック。

こちらはケイデンスセンサもペアリング出来ました。

アクティビティーの記録画面での表示はそれぞれの項目部分をタップすると他の表示にすることも出来ました。自転車やランニングとアクティビティーを切り替えると、その時に設定した表示も覚えていてくれるみたいで、ランニング時にケイデンスが表示・・・とかいう事は無いみたい。

ただランニングや自転車でスマホの画面を見るって事は無さそうですよね。

腕時計型のデバイスでもつけてるなら良いんでしょうけど。

いままでケータイもそうだしスマホでも充電台があるのを結構使ってきました。

でも今回のXperia Z5にはそーいうのは無し。

いちいち充電するためにケーブルを刺すのが面倒^^;

色々探してみると、汎用の充電台があるみたいだから試してみることにしました。

KiDiGi Samsung & LG 製スマートフォンなどで使える ユニバーサル 充電クレードルっていうの。

充電台っていっても台座からmicroUSB端子が出てるだけなんですけどね(笑)

microUSBの向きを調べてZ5でも大丈夫そうなんで購入して刺してみたらOKでした(^^)

少し抜き刺しがキツい感じ。

microUSB端子部分はフローティングしてるのか少し動くようになってました。

刺さりきってない感じもするけど、バンパー類を使う事を考えたら、隙間あったほうがいいのかもね。

取りあえず一つ買って大丈夫だったんで、家用と仕事場用として追加注文しようと思います。

Xperia Z5がANT+に対応してるおかげで、うちにある心拍センサーとペアリング出来る事も判りました。

でも使えるソフト、わたしがチェックしたとこでは今のとこEndomondpくらい。

Runkeeperはペアリングしないし、Runstaticはアプリが多すぎるし、何かしようと思うと課金しろって出てきて断念。

My Tracksも心拍の設定があるんでやってみたけど上手くいかないのと、その前に記録させようとすると何故かエラーでアプリが落ちちゃう状態^^;

取りあえずPlayストアで検索してANT+と名が付くのを試してみることにしました。

Heart Rate Monitor ANT+ BLEっていうのを試してみると、無事心拍センサも認識して心拍数を表示出来てるみたい。

GPSにも対応してるようだし、何が出来るのかちょっとチェックしてみようと思います。

英語のソフトで日本語の解説とかも検索してもヒットしないんですよね^^;

ちょっと触ったとこでは心拍の上限とかも設定できてターゲットゾーンの設定も出来るみたい。

持久系のマシントレーニングのときに助けになるかな?

AmazonのFire 8GBにもDropboxを入れておきたくって調べてみました。

Amazonでのアプリは何故か有料?

作成してるとこもゲームとかを作ってるとこみたいだし・・・うーん??

Dropboxのサイトを調べてみるとDropboxモバイル版としてKindle Fire版もあるみたい。

インストール手順も書かれてますね。

早速手順にそって「設定」>「セキュリティ」から「不明ソースからのアプリ」の項目をONにして、Andoroid用arkファイルをブラウザでアクセスしてダウンロード。

無事インストール出来ました。

これでFireでも無料でDropbox使えますね(^^)

XperiaシリーズシリーズはANT+もサポートされてるから、Z5はどうかなってチェック。

システムの設定のほうではANT+に関係する項目は無し。

アプリからはどーかなってランニング用のアプリで色々チェック。

心拍関係はBluetoothしかないのとかもあるけど、Endomondoは「アクセサリの設定」っていう項目内に「ANT+センサー」っていうのがありました。

心拍バンドを巻いてからチェックしてみると、アプリを入れろって指示。

ANT+ Plugins Service

ANT Radio Service

ここのとこランニングのログ取り、スマホではRunkeeper使ってたけどEndomondoに戻してみよっかな??

うちにある8インチのタブレット、YOGA TABLET 8が少しほっぽらかしてたら更新ファイルとかも溜まってたみたい。

更新ファイルを当ててファイルの整理とか新しいソフトのインストールもしておきました。

これで一安心かな?

家に残ってたケータイやスマホも結構な数。

スマホの機種変をして、この前まで使ってたFJL22も使う事は無いかな・・・って思ったけど、WiFiで少し使えるか試してみることにしました。

使ってないアプリ類を削除して少しスッキリさせました。

今度microSDを購入したら音楽データ類を入れて、お風呂のときのKidleやTV、音楽用に使ってみようかと思ってます。

SIM無くてもTVは見れるのを確認したし、取りあえず置き場所を変えて充電開始。

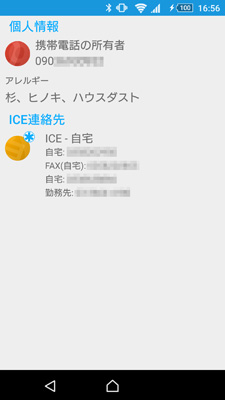

Xperia Z5をいじってたら連絡先アプリのとこでICE - In Case of Emergencyっていう項目がありました。

調べてみると、緊急時の連絡先や医療情報を入れておくとこみたい。

ここの設定しておけば、スマホのロック画面でも電話のアイコンをスライドしてあげれば、緊急通報とICE - In Case of Emergencyの二つのボタンが表示されて、何かあったときの電話番号や医療情報を表示させられるみたい。

取りあえず必要最小限だけ入れてみました。

前に自転車で脳震盪起こしたこともあるから、緊急連絡用ドッグタグも作ってつけるようにしてるけど、スマホの方でも念のために。

昔購入したカメラアプリのCamera FV-5をXperia Z5に入れてみました。

あれ、シャッター切れない?

なんかエラー出ちゃってるみたい(ToT)

機能が多いから使いたいのに、残念。

仕方ないから、他のアプリを探してみました。

Camera ZOOM FXっていうのが評判もいいみたい。

フリー版を試してみて良さそうだからアプリ購入してみました。

なかなか良さそうですね。

あとはこれでZ5の最高解像度で撮影できたらいいのにね。

Z5の写真、最高解像度はデフォルトのカメラアプリで23MP 5520x4140(4:3)だけど、ZOOOM FXで設定出来るのはWide 8.3MP 3840x2160までですね。

そのうちアプリのアップデートで出来るようになるのかな?

PCからスマホへのデータを移すの、いちいちUSBケーブルを付け替えるのも面倒。

Dropboxとかのクラウド経由は速度も結構遅いんで小さなファイルならいいけど、音楽データとかになっちゃうと大変。

いいの無いかなって探してて、見つけたのはPortal by Pushbulletっていうの。

スマホにアプリを入れておけば、PCでこのサイトにアクセスしてQRコードをアプリで読んでアクセスすることでWiFi経由の接続が出来るようになるみたい。

おかげで結構早く転送できるようになりました(^^)

べんりべんり~

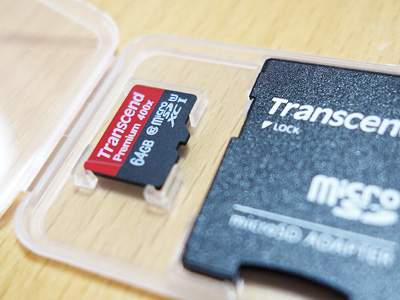

新しいスマホには最初、前のスマホに入れてたmicroSDカードをそのまま入れてたけど、音楽データとかで空きも少なくなってました。

32GBから64GBに容量アップする事にしました。

【Amazon.co.jp限定】Transcend microSDXCカード 64GB Class10 UHS-I対応 400× (無期限保証) TS64GUSDU1PEっていうのを購入。

届いたから、早速データを移しました。

これで当分大丈夫・・・かな?

今まで使ってたスマホ、バッテリーがヘタってきちゃったのか段々保ちが悪くなってきてました。

Androidのバージョンも古いし。

使い出して一年半経ってるし、もう買い換えたくなってカメラのキタムラで機種変してきました。

SONY Xperia Z5 SOV32にしました。

Androidのバージョンも上がったから、ちょっと使い勝手が違うとこも出てきますね。

インストール時にもう使ってないのはインストールしないようにして整理。

これで結構スッキリかも。

発売前から発熱するって言われてて不安もあったけど、今のところは確かに熱くなるけど持てないほどじゃないし、昔のARROWSのように発熱で充電停止することは無いですね。

充電には結構アンペア数の大きな充電器を使わないとダメみたい。

今まで使ってたFJL22はクレードルを使ってたからACアダプタが専用品だから共通ACアダプタ05を購入。

出力はDC5.0V 1.8A、DC9.0V 1.8A、DC12.0V 1.35Aとなってます。

PCのUSBから充電しようとしたら、充電は遅いし使いながらだと減る方が早かったですね^^;

指紋認証も前のFJL22より認識率いいかも?

指を滑らす必要もないし。

電源ボタンが指紋認証になってるから、左右の手で電源ボタンを押すのに使いそうな指を登録しておきました。

Bluetooth機材もペアリングを後でしてかないとね。

ランニング用とかスピーカーとか色々あるから。

あとForeAthlete220Jもペアリングしないと。

そのうち活動量計も欲しいな~

AmazonのFire TV Stickが届きました。

キャンペーンで2千円ほどだったから、つい。

プライムビデオをTVで見たいっていうのもあったし、Miracast用アダプタとしても使えるようなんで

良いかなって思って。

早速TVと接続。

直刺しはスペースの関係で出来なかったけど、延長用ケーブルも入ってたから無事に接続出来ました。

microUSBケーブル経由で電源もOK。

リモコンの電池を入れて早速設定を開始しました。

リモコンを認識、WiFi設定、Amazonアカウントの設定で終了。

Fire OSはタブレットで先に触ってたから、そんなに違和感無いですね。

ストレスもそんなに無く動きます。

うちのそんなにネットが早くない環境でも動画視聴OKでした(^^)

TuneInアプリもあったから、早速インストールしてネットラジオも聞けるようにしました。

電源ボタン類は無いんですね。

操作されないとスリープするみたい。

リモコンのホームボタンを押すと復帰するようですね。

あとは時間あるときにもっと触ってみましょ。

アプリ類もこれから増えるといいな。

blogをチェックしたら去年の10月にもPCのフィルター掃除してたから、チェックしてみたら結構ホコリが溜まってました。

ホコリを取って水洗いしときました。

今度中もチェックしなきゃね。

家の自作PCは昨日書いたKB3035583を削除するだけでWindows10へのアップグレード表示は出なくなりました。

でも仕事場のショップブランドPCは何故かそれだけでは相変わらずWindows10へのアップグレード表示が出てきちゃう。

非表示にしたKB3035583も復活しちゃうようです。

少し調べて、フリーソフトを使って非表示にする方法があるようなんで、それを試してみます。

Windows10アップグレード田を消す方法(2015年10月) - BTOパソコン.jp

GWX Control Panelっていうのを使ってみます。

自己責任で・・・ですね^^;

取りあえずこれを使って「Disabel Operating Sysytem Upgrades in Windows Update」をクリックしてみました。

再起動して・・・取りあえず今の所は表示されてないみたい。

またそのうち何かしてきそうな気もするけど・・・様子をみます。

一昨日、うちのノートPCでWindows Updateをしたあと、チェックの為にもう一度Windows Updateを見るとWindows10へのアップグレードさせるような画面が出てきてました。

もしかして強制Updateさせるの?って思ったけど、電源offでもUpdateされないんでホッとしてたけど、なんか段々回りが騒がしくなってきました。

調べてみると、ちょっと不穏な感じ。

Windows10になっちゃうとLAN接続の複合機用ドライバが無いとか、色々不具合も出そうなんでUpdateしたくないんですよね。

色々調べてみて、こちらのページに辿り着きました。

Windows Updateで半強制的にWindows10にアップグレードされてしまう問題(2015年10月)

どうやら依然に配信されたKB3035583っていうのが原因みたい。

Windows Update画面でWindows10にアップグレードのとこをチェックを外して非表示設定にしても、またすぐ復活してきちゃうみたい。

仕方ないんで、KB3035583を削除して再度インストールされないように非表示設定にしときました。

取りあえずこれで様子見?

雨止んだ合間に仕事場まで修理したモニタを仕事場まで持っていって設置。

休みあけに重いモノを持っていってバタバタするのも嫌だったから^^;

台座をつけてケーブル類を接続、PCのモニタ設定を元に戻して無事に表示されました(^^)

ついでにメールチェックやら色々やって終了。

これで一安心です。