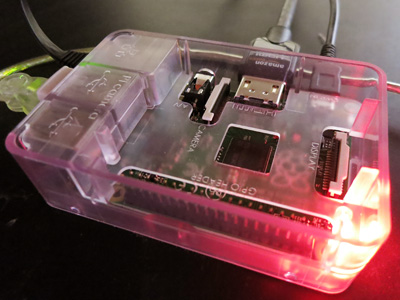

昨日glibcの脆弱性の報告があったんでローカル上のだけどうちのRaspberry Piもアップデートしておこうと思ってsshでアクセス。

ログインしてapt-getコマンドでupdateとupgradeをしたら、結構時間かかっちゃった。

30分ほどして終了しました。

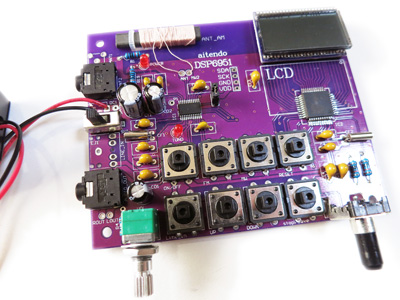

DSPラジオの電池ケースを固定

ライトバーの設置

日中に秋葉原で買ってきたLEDライトバーをPCデスクに設置しました。

設置用のマグネットシートやホルダーも付属してたけど、今回は両面テープで貼り付けることにしました。

あとは電源アダプタをスイッチ付きのタップに刺して完了。

結構明るくなりました(^^)

もう少し明るいと良いんですけど、あと一灯設置するかはもう少し考えてみます。

Mr.塗料皿

昼間に秋葉原行ったとき、ヨドバシakibaに少し寄ってクレオス Mr.塗料皿を購入。

プラモとかは作らないけど、これが修理とかで分解したときにネジとかを区別して入れておくのに重宝するんですよね。

なにしろ安いし(^^)

なぜかAmazonでは定価以上の値段で出てるから、秋葉原にいったついでに。

ちゃんと色々チェックしないと危ないあぶない。

高演色スーパースリムLEDライトバー 白色

秋葉原にいってakiba LED ピカリ館っていうとこに行ってみました。

PCデスクにライトを付けたいけど、蛍光灯より今だったらLEDかなって思って色々調べるとバータイプのがあるらしいんで。

高演色スーパースリムLEDライトバー 白色っていうのの875mmのと、対応する12V 1.5AのACアダプタを購入。

スリムで目立たない感じがいいですね。

6000Kだっていうし、丁度いいかな?

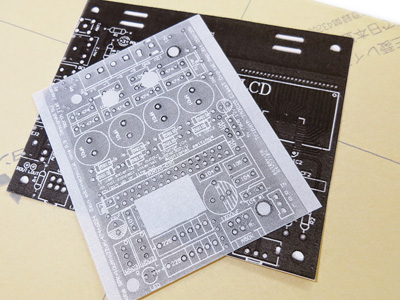

アクリル加工

アクリル板の加工をお昼休みにちょっとやっておきました。

この前作ったDSPラジオの電池ボックスを固定する為のと、もう一個くらいTA2020-020を使ったアンプを作ろうと思ったので、それ用の天板。

どちらもスキャンしてあった基板を印刷してサイズやスペーサー穴の目安にしました。

今度のアンプ用天板はスイッチを横にしてみようかなって。

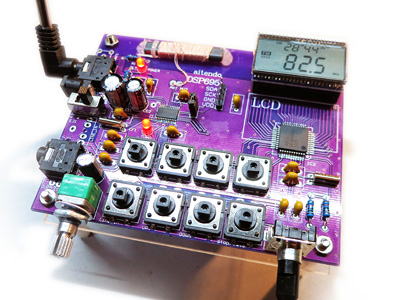

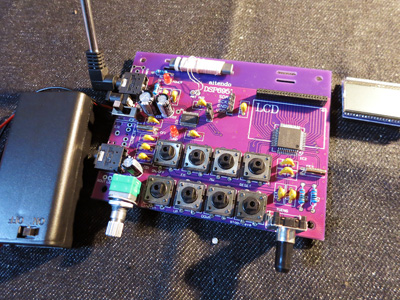

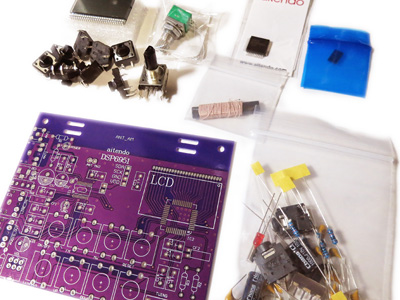

DSPラジオ AKIT-6951D リベンジ

昨日作ったDSPラジオの表示が出来ないのが悔しいから、作り直す事にしました。

基板だけも売ってるようですけど、基板やLCDをパーツで買うとキットで買うのとそんなに値段差も無くなりそう。

手間を考えて、新しくキットを購入することにしました。

aitendoにいって1280円に値下げされて在庫処分されてる最強版!DSPラジオキット(表示器付) [AKIT-6951D] と反転基盤と細かなパーツ購入。

手順も判ってるから帰宅してから早速作成開始。

表面実装パーツも簡単に取り付けられました。

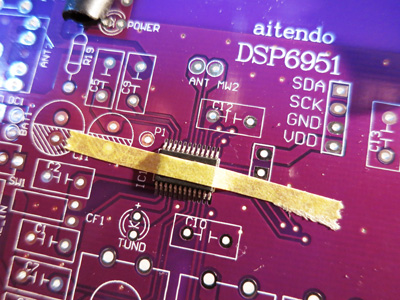

今回は前回の失敗を考慮してLCDの取り付け方法を工夫してみました。

本体基板に1.27mmピッチのピンソケットをハンダ付け。

LCDは反転基板に取り付けたピンヘッダをここに差し込むようにしました。

これはLCDのチェックの為と、スペーサー取り付け穴がLCDをハンダ付けしちゃうと隠れちゃうのの対策です。

ハンダ付けは大きなコテ先でなぞってハンダ付けするのを止めて細いコテ先で1本ずつすることにしました。

PX-60RT-SBに交換してフラックスを塗ってからルーペで見ながらハンダ付け開始。

結構サクサクっとハンダ付けできますね。

途中1カ所、ハンダでブリッジされちゃったけど、ハンダ吸い取り線でリカバー。

フラックスクリーナーでキレイにしてからルーペでリークしてないのを確認しました。

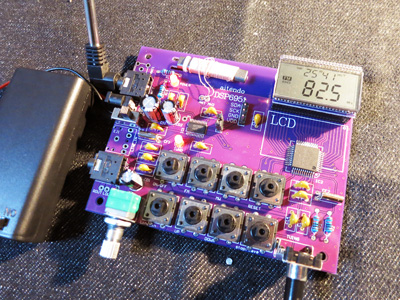

無事に表示もされました(^^)

結構感度もいいですね。

MW(AM放送)はMWスイッチを押すごとに周波数ステップが10KHzと9KHzが切り替わるようですね。

日本だと9KHzステップじゃないと選局できない放送局が殆どなので、こちらで。

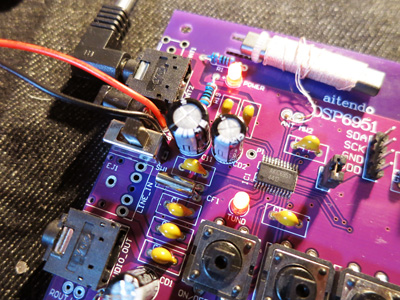

今回は基板上の開き部分にaitendoで別途購入したDCジャックをハンダ付け。

φ5.5mmのDCジャックではスペース的に無理だから、小型のφ3.5mm(?)のを購入してみると、丁度スペース的には良い感じ。

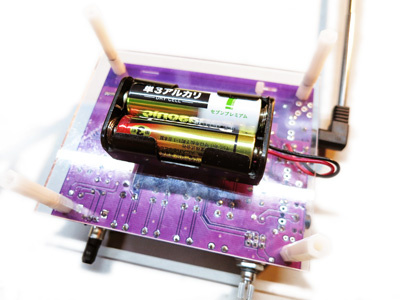

でもまだそれ用のACアダプタを購入してないから、電池ボックスもハンダ付け。

基板上にDCと印字されてるけど極性は印字されてないのでテスターでチェックしてハンダ付けしました。

こんな感じになりますね。

AM用のバーアンテナはタイラップで片側を止めるだけなんでホットボンドでも止めておきました。

これで結構頑丈になったかな?

あとは使いやすくするにはどうするかですね。

ボリュームや選曲ダイアルにノブをつけて、電池ボックスをどう固定するか・・・

アクリル板を裏面に付けて、それに固定でもしましょうか?

少し試行錯誤してみます。

基板上にある8つのボタンにはON/OFFっていうのもありました。

試しに押してみるとラジオ部分の電源は切れて表示は時計になります。

試しに色々ボタンを押してみると、時計合わせも出来ます。

でも基板上にはバックアップ用の電池とかは無いから、スライドスイッチで電源を切っちゃうと時計もリセットされちゃいますね^^;

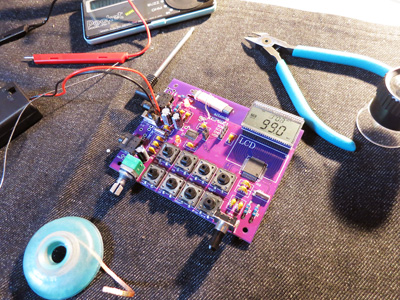

DSPラジオ完成・・・と思ったら(ToT)

表面実装パーツとかをハンダ付けしてたDSPラジオの残りの部品をハンダ付け始めました。

出来た~・・・って思ったらLCDの取り付け方向間違えました^^;

ラジオは受信出来るけど表示が出来ないんで何がなにやら^^;

無理矢理1度外して再ハンダ付け。

でも結構外すのに手間取って加熱しすぎちゃってランドが剥がれちゃった(ToT)

そのせいで表示が何がなにやら状態でどうしようもなくなりました。

く~~~

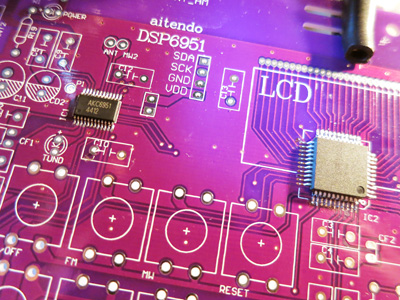

表面実装パーツのハンダ付け

今回DSPラジオのキットを買った一つの理由が表面実装型のICパーツがあること。

リフローもそのうちやってみたいけど、今回はハンダごてを使って上手く出来るかを試してみたかったんです。

このキットには2つ、表面実装型のICがあります。

まずは一番細かそうなDSPラジオチップから。

マスキングテープをつかって仮止めしてからハンダ付け開始。

でもはっきりいって目で確認しながら1本ずつハンダ付けしてくのは至難の業^^;

ハンダ付けの仕方とかを調べると、役立ちそうなのがあったんで、その方法でやることにしました。

フラックスも購入済みだから、それを使ってハンダを塗るようにやっていきます。

思ったより簡単。

同様にDSPラジオ用マイコンチップもハンダ付けしました。

付け終わった後にはルーペを使ってリークしてないかチェック。

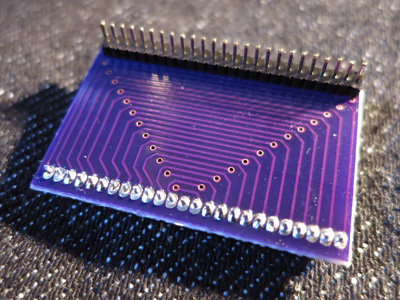

表面実装チップの次ぎに難しそうなのがラジオ表示部のパーツ。

これはそのまま付けると表示が上下逆になるから反転基板を購入しておきました。

あと、それをつける為のピンヘッダ。

でもこれらがピン間隔1.27mmっていう狭さ。

こちらも表面実装パーツをつける時の要領でやりました。

ピンヘッダは加熱時間が長いとプラスチック部分が溶けてきちゃうから、手早く。

溶けて長さが違ってハンダ付けされたときは再加熱して長さを調整。

ハンダ量が多かった場合はハンダ吸い取り線で余分なのは吸い取らせたりもしました。

最後にフラックスを塗ったところをフラックスクリーナーでキレイにしておきます。

このクリーナーは揮発も早いらしいから、手早く。

残りの部品をハンダ付けしてくのは明日にでも?

ハンダこての先

ハンダごての先を試行錯誤してるうちに結構いろんな種類が溜まってきました。

細すぎると熱容量が小さすぎて上手くハンダが流れてくれないし、太くなると細かなとこがやりにくくなっちゃうし。

ハンダごてはすぐ使える温度まで上がるけど、電源を切ってもなかなか温度が下がらないから、替える場合は火傷しないように注意してます。

フラックスクリーナー購入

秋葉原に来たついでにヒロセテクニカルへ。

サンハヤト フラックスクリーナー FL-500っていうフラックス除去剤を購入。

HOZANのにしようかと思ったら結構値段差があったから、安いこちらに^^;

これでハンダ付け後の基盤をキレイに出来そうです。

aitendo初訪問

ネットで色々みてたらaitendoっていうとこを知りました。

色々なキットとかパーツを売ってるとこで、秋葉原に実店舗もあるみたいだから行ってみました。

13時オープンなんですね。

秋葉原と仲御徒町の中間くらい?

ビルの3Fっていうんでエレベーターであがってみると、平日の昼間でオープンしたてなのに結構人がいてビックリ。

広くってパーツも色々扱ってるんですね。

キットか下調べしてからいかないと訳が分からなくなりそう^^;

店内を色々見て回って、DPSラジオのキットが特価で出てたんで腕試しに一個購入。

最強版!DSPラジオキット(表示器付) [AKIT-6951D] っていうのが1280円(税別)で売ってました。

ネットショップより値引きされてますね。

詳細なマニュアルとかは無いみたいだし、表面実装チップのハンダ付けもあるから結構大変そう。

完成品のもう少し大きな画像とかあると判りやすいんですけどね~

取りあえず、時間あるときに作ってみましょ。

Amazonのアプリ

Kindle For PCが出たっていうんで、早速インストール。

これでKindleで買った本がPCでも読める~(^^)

大きな画面で見れるのはいいですね。

起動させると今まで買った本の数が出てました。

103冊だそーです。

やっぱり読むペースは落ちてますね。

あとAmazonを色々みてたらアマゾン限定アトランティックR&Bベスト・コレクション っていうのが500円で出てるから思わずポチっと。

Amazonでmp3データを買うのは初めてだから、Amazon Musicっていうのをインストール。

そこでダウンロードする形式なんですね。

今日は2つもAmazonのアプリをインストールしちゃった。

Raspberry Pi用電源スイッチ?

Raspberry Piは電源スイッチとか無いし消費電力も微々たるものだから付けっぱなしでもいいけど、KODIを動かし続けてると現状ではAirPlay機器が出なくなることがあるんで、使わないときは電源をoffにすることにしました。

raspbmcでもopenELECでも最新版ではダメでした。

openELECでxbmcの時は大丈夫だったから、そのうちそこも改善されるのかも?

うちのルーターも古いから、もしかするとそこらへんが関係するのかもですけど。

Raspberry PiのACアダプタの電源を切るためのスイッチ、いまはAVアンプ裏にあるんでちょっとON/OFFが面倒。

そこでスイッチを前面に持ってくることにしました。

ELPAの手元スイッチっていうのを購入。

これで試してみましょ。

raspbmcとvolumioの再構築

raspbmcを立ち上げたままにするとiTunesからAirPlay機器が見えなくなる問題、検索しても同じような症状の人が見当たりません。

もしかするとインストール時に何か不具合でもあったのかもって思って、新しくraspbmcをインストールしなおす事にしました。

この前までraspianっていうOSを入れてたmicroSDカードを1度領域解放。

Windowsのコマンドラインから「diskpart」っていうコマンドを使って領域解放後、再フォーマット。

raspbmcのディスクイメージを書き込んで電源入れて自動でアップデート・・・何故か途中で再起動を繰り返すようになって、何度かトライ。

ダメなんでNOOBSっていうブートローダーを入れて、そちらからraspbmcを選んでインストールしたら無事にアップデートも終わって起動しました。

後は設定をし直して、様子見。

ついでにvolumioのほうも新しくしました。

今まで16GBのmicroSDをアダプタに入れて使ってたけど、これはそんなに容量も要らなさそうなんで8GBのSDカードに変更。

最初raspbianを入れてAirPlayとかを構築してたやつですね。

こちらも1度コマンドラインで領域解放してからフォーマットしなおしてディスクイメージを書き込み。

無事に動き出しました。

IPを固定にする設定をして、バックアップしてたネットラジオの設定を転送して完了です。

これで安定してくれるといいけど、どうでしょうね?

アクリル板とポリカーボネイト板がありました。

年末の大掃除の時に仕事場でアクリル板とポリカーボネイト板を発見。

そーいえば昔、ちょっと使う為に買ったっけ。

置き場所が悪くってポリカーボネイトのほうは少し変形して歪んでる部分もあったけど、カットしちゃえば大部分は使えそう。

ポリカーボネイトを試しにアクリルカッターで歪んだとこを切ってみたけど、弾力あるからアクリルカッターだと難しいですね。

アクリルのほうが加工はしやすいかも。

このアクリル板、2mm厚のでタグには300x90ってなってるけど、実際は300mm x 900mmってとこですね。

一行下に「0 x 2mm」ってあるから、変なとこで改行しちゃったみたい^^;

どこでコレ買ったんだっけ?

コーナンあたりで買ってたとすると、今はこの値段じゃ手に入らないから嬉しいな。

ハンダ付けセット

百均にいってトレーを買ってきました。

ハンダ付けの小物を入れておきます。

これの他にもハンダ吸い取り器やソルダーアシストツールセットなんかもあるけど、長さあるんで工具箱に。

次ぎに使う時に取り出しやすくしときましょ。

tranceradio1

WebRadioを色々聞いてて、最近BGMで聞いてるのはこちら。

tranceradio1 - MP3 online radio station RadioForest.net

tranceradio1っていうの。

そんなに邪魔になる感じじゃないから軽く流しておくのに良いかも。

Raspberry Piをメディアプレーヤーに

Raspberry Piにraspbmcを入れたんで、メディアプレーヤーになったから置き場所を変更しました。

本体自体はもう触る事もないから、フロントスピーカー裏に。

USBハブを接続して、USBメモリを接続しやすいとこに設置しました。

早速色々動画を再生してみます。

mp4はフルHDのでもストレス無く再生できますね。

画質や音質も気になるとこはありません。

flvファイルもOKですね。

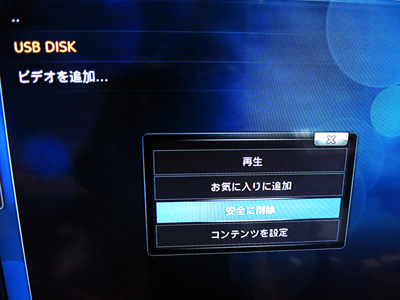

USBメモリに動画データを入れて接続したUSBハブに差し込めば勝手に認識してくれます。

USBメモリのとこを右クリックすると、こんな感じの表示。

「安全に削除」って何?って思ったけど、USBメモリを取り外せる状態にする事なんですね。

いちいちUSBメモリに動画ファイルをコピーして刺さないで、Windowsの場合でもiTunesに動画をドロップしてAirPlay機器をチェックしてから再生してあげれば十分見れます。

こちらだとPC上で早送りとか出来るんですね。

HDMI-CECっていうのにも対応してるんですね。

HDMIリンクって言われてるののことかな。

TV用リモコンでraspbmcの操作もある程度できちゃうんですね。

細かなとこはマウスがあったほうが便利だけど。

リモコンで再生や停止その他も出来るから楽ちん。

前までは中華タブレットをメディアプレーヤー代わりに使ってましたけど、これで置き換える事が出来ます。

AirPlay端末にも出来るしWebRadioを聞く事も出来ます。

省電力だしいいですね(^^)

xbmcでバタバタ

昨晩からopenELECのxbmc(KODI)、何故か時計用事が狂ったままになりました。

ntpサーバを日本のメジャー処に変えてもだめ。

1970年って!?

今朝になってチェックしなおしても直ってくれません。

何が原因なのかなぁ??

Raspbmcのほうは電源ONにしっぱなしにすると何故かAirPlay機器がiTunesから見えなくなっていう現象が起きてるんでちょっと困りもの。

でも思い立ってRaspbmcのmicroSDに差し替えて起動させ、sshでアクセスしてapt-getコマンドでアップデートしてみると今の所大丈夫そう。

不具合も直ったのかな?

Raspbmcのほうが動作は少し重い気もするけど、バージョンも新しいようですし、取りあえずこれを使う方向でいきましょうか?

xbmc(KODI)でDTCP-IPが使えるといいけど、流石にその為のソフトは無いみたい^^;