Windows 10 Fall Creators UpdateをノートPCにも当ててみます。

最初[設定] -> [更新とセキュリティ]からは出てこなかったから、対応外になっちゃったかなって思ったけど、Windows10のダウンロードページからは出来ました。

最初はエラーで途中終了してたみたいだけど、再度やってみたら無事にアップデート完了。

結局丸一日くらいかかっちゃった。

遅いPCだから仕方ないですね^^;

0.6GB弱/月

スマホの通信量、1GBの半分くらいしかつかってないや。

殆どWiFi環境で使ってるからかな?

古い2.5インチHDDを破棄

引き出しの奥から古い2.5インチHDDが出てきたから、破棄のために分解しました。

結構古いので80GBしか無いのだから使い回す事も無さそうだしね。

BUFFALO トラベルルーター WMR-433W

ローラー台のとこの無線LAN、前は古いのを使ってたけど何か調子悪くってスマホで接続するとインターネット接続無いって出ちゃいます。

仕方ないから安い無線ルーターを購入しました。

BUFFALO トラベルルーター WMR-433W-WHっていうの。

小さいですね!

11acにも対応してるけど2.4GHzと5GHzはスイッチで切替式だから排他利用なんですね。

有線LANは100BASEだから、速度的にはあんまりかな?

サクッとスマホやFire TV StickのWiFi設定しておきました。

Windows 10 Fall Creators Updateを自宅PCにも

昨日のうちに仕事場PCを、今日は自宅のPC3台にWindows 10 Fall Creators Update当てておきました。

古いノートPCはUpdate来てなかったから、打ち止めかな?

キャリブレーション関係がちょっとうまくいってないみたい。

そろそろ新しいのにしなきゃダメかな?

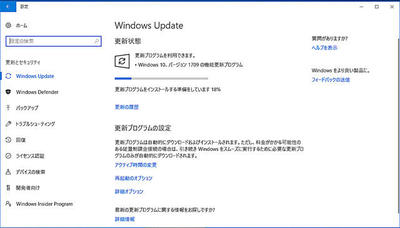

Windows 10 Fall Creators Update

Windows 10 Fall Creators Updateが出たっていうから、何かあっても影響少ないローラー台PCに入れてみました。

Windows 10 Fall Creators Updateが提供開始 - PC Watch

開始から3時間半くらいかかっちゃった。

その間に再起動は4回くらい。

CPUは時代遅れのcore2QuadだけどSSD環境でも結構時間かかりますね。

タブレットスタンド

金属製のと樹脂製のタブレットスタンドを使ってみました。

家で持ち出さないなら金属製のほうが重量あって安定感もありますね。

どこかに持っていくなら樹脂製。

使い分けるのがいいのかも。

カスペルスキー セキュルティへアップデート

カスペルスキー セキュルティっていうのが出たっていうから、アップデートしておきました。

まずは1台やって、不具合も無さそうだから残りも。

Audipo

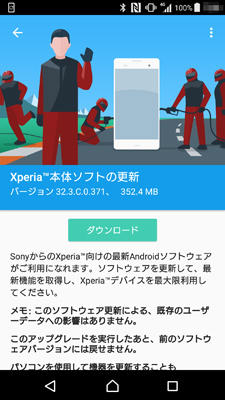

Xperia Z5 SOV32 アップデート

帰り道にスマホをチェックしたらアップデートが来ていました。

Xperia™ Z5 SOV32 アップデート情報 | 製品アップデート情報 | au

今回はセキュリティー・アップデートのようですね。

家に帰ってきてWiFi環境になってから当てておきました。

スマホのキャッシュをクリアしたら

Xperia Z5のメインストレージ、22GB中18GB使ってることになって空きが少ない状態。

アプリを削除したりデータをSDカードに移しても、さして減りませんでした。

思いついてスマホのキャッシュを削除。

[設定] > [ストレージ] > [内部共有ストレージ] > [キャッシュデータ]

ってタップしていって、クリア。

そしたら10GBまで減りました。

8GBも??

故障交換から一年くらいキャッシュクリアとかしてなかったから、色々貯まってたみたい。

これで安定してくれればいいな。

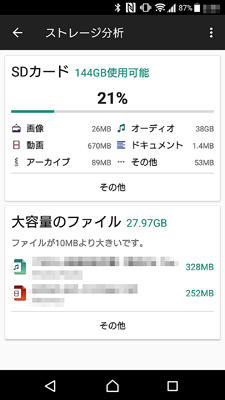

200GBのmicroSDカード

F-Stopギャラリープロ

スマホの画像を見るのに今まではQuickPicを使ってたけど、Dropboxとの連携出来なくなっちゃったみたい。

チョット前にDropbox側からQuickPicが仕様変更に対応してくれない?っていうメッセージ来てたから、何となく気にはなってたんですよね。

結構Dropboxに画像を移動させるの使ってたから、代替のアプリを色々試してみました。

F-Stopギャラリーっていうのが使いやすかったから、早速Proへレジスト。

これでフルに機能も使えます(^^)

jetAudio Music Player Plus

AmazonのFire端末には普段使ってるPowerAmpが使えないから、代替としてjetAudio Music Player Plusにしました。

ちょっと使ってみて不満は無さそうだから有料版に切替。

あとは入れてるmicroSDカードをもっと大きなのにして音楽データ入れなきゃ。

調子悪いFire 8GB(2015)をdata/factory reset

たまに勝手に再起動しちゃうようになってたFire 8GB(2015)をクリアにする為にリカバリーモードで立ち上げてdata/factory resetをしてみました。

死んだ Kindle Fire を復活させる - KSKV

前に1度「工場出荷時の設定にリセットする」はやってるけど再発してたからダメ元で。

結構簡単に終わり。

ものは試しで、再構築してみます。

これで再起動クセが無くなるかな??

【追記 2017/10/04】

あれから勝手に再起動する症状は出なくなりました。

Fire HD 8 タブレット 16GB(2017)

Fire 8GB(2015)タブレットの調子悪くなってたし、YOGATAB8もバッテリーダメになっちゃったから、替えのを購入しました。

Fire HD 8 タブレット 16GB(2017)にしました。

8インチはちょっと大きめですね。

早速設定開始。

バックアップから戻す感じだから、そんなに大変じゃなく終わりました。

最近はタブレットもKindleのマンガを読む時とか地図を見るくらいしか使ってないから、これで十分かなって。

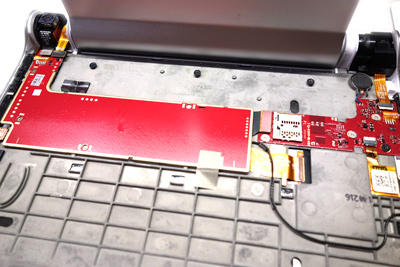

Amazon Fire 8GB (2015)の裏蓋開けてみた

仕事場に持ってきてたAmazon Fire 8GB (2015)、なんか偶に勝手に再起動するようになっちゃった。

初期ロットのだから不具合でもあるのかな?

2年使ってるから、修理とかより新しいのを買ったほうが良いと思って、こちらのは使うのを止めます。

端末は初期化。

Amazonにアクセスして、そちらの端末情報も削除しておきました。

手放す前にちょっと好奇心で裏蓋を開けてみることに。

合わせ目に刃をいれたら、結構あっさり開いていきました。

そんなにツメで止まってる感じも無しですね。

中を見ると殆どがバッテリーでメイン基板はチョコっと。

メイン基板も殆ど放熱板で覆われてる状態でした。

Lenovo YOGA TABLET 8の分解

この前、バッテリーがダメになっちゃったLenovo YOGA TABLET 8の裏蓋を開けてみました。

両面テープで止まってるとこもあって、結構開けるのは苦労しちゃった。

中身はシンプルですね。

バッテリーも取り外せそうだけど、替えのを探してまで・・・・って感じかな?

G-KASEN 8ポート USB急速充電器

タイムセールで安く出てたからG-KASEN 8ポート USB急速充電器っていうのを購入しました。

最近はUSB充電の機器も増えてきて、今使ってる4ポートの充電器じゃ足りない事もあったから。

これで取りあえずは十分かな?

なんかディスプレー付いてて使用してるアンペア数も出るみたい。

ROMOSS QS05 モバイルバッテリー

この前の一泊旅行のときに久々にモバブー出してきたら、表面が加水分解しかけてベタベタになってたり、別のは出力されなかったりで2つほど破棄しました。

10,000mAhのはあるけど、ちょっと重いから5,000mAhほどのを探してコレにしました。

ROMOSS QS05っていうの。

ROMOSSって聞いた事ないけど、多分中華?・・・って思って検索したらシンガポールでした。

ケーブルが内蔵されてるのが便利かなって思って。

モバブーを選ぶポイントの一つはスマホに充電しながら持っても違和感無さそうなこと。

普段はモバブーとか必要になること無いけど、丸一日外出てる予定のときにでも使おうと思います。

あと最近ESファイルエクスプローラーが挙動変。

宣伝も凄い多くなったし変な常駐モノを入れてこさせようとするし。

調べてみると、なんか怪しい噂も。

変わりのファイラーを探し中だけど、いいのないかな。